休みになると Logic Pro 、朝起きて Logic 、朝ごはん食べて、気付いたら夜ご飯まで Logic Pro やっています。途中でやめられなくなるのは Logic の面白さ、奥行きの深さなのかもしれないです。

最近はプリセットのストリングス、特にcelloの響きが思いのほかリアルだったことでviolin,viola含めストリングスで遊んでいます。しかし、、MIDIもここまでくると凄いですね。パタメータの多様さはほぼ無限になってきてる気がします。。

そんなストリングスをLogicでは手軽にリアルな雰囲気にすることができます。コツ、、までは行かないですね、DTMやっている人は殆どやっていることだと思いますし。ただ、「Logicってどんなことできるの?」「プリセット音源って使える?」そういった初期的な疑問にはお答えできるものと思います。

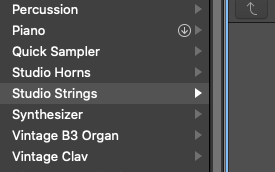

「Studio Strings」を選択

ストリングスのプリセットには「orchestral」もあるので注意です。リアル感を出すなら「studio strings」にしましょう。理由はノートごとにアーティキュレーションが指定できる点が大きいです。この後、説明していきます。

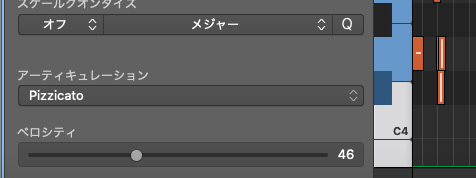

Logic Pro のアーティキュレーション

MIDIでは強弱についてはベロシティ一辺倒でした。いってExpressionになります。でも、正直、Logic Pro だとExpression難しいですね。できる人尊敬しています。ノートごとのベロシティが均一になってしまうのですよ..なので、なんとなベロシティでゴリ押ししていましたが、LogicPro ではそこに「アーティキュレーション」が加わります。

これこそがその表現力をアップするキーになるものであります。一言で言えば「その音をどういう奏法で奏でるか」を指定するパラメータです。レガートなのかピチカットなのかグリッサンドなのかトリルなのかトレモロなのか。そういうパラメータです。

これに気付いた時、感動しました。。いまだにこのパラメータにはまっています。

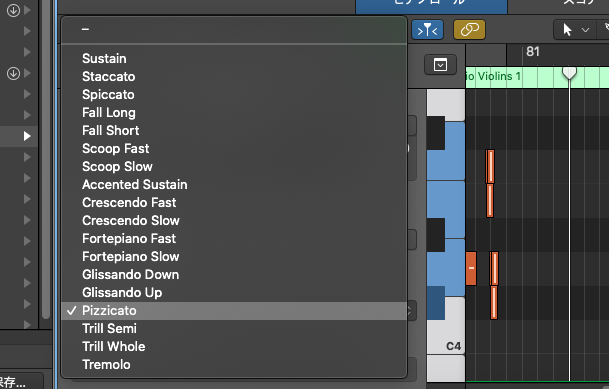

一つのノートを異なったアーティキュレーション

大体ストリングスパートは複数の音階ハーモニーとなるから、studio strings で構成するときはパートも複数になるでしょう。そのとき、同じノートを違ったアーティキュレーションで入れてゆくと表現に曖昧な感じが出るのでおすすめです。例えばtremoroとcrescendoを同時に入れるなど。です。これは組み合わせてみないとわかりませんが。実際の楽器と見立てて、音を複数立ててあげることで、臨場感やリアルさが増します。

ノートをズラし、グリッドを大袈裟に超えてゆく

今さら書くまでもないですが。全部のノートがグリッドにジャストで入ってないですか?すべての音が同時に鳴るって、自然界ではありえないことです。少しでも前後にずらすとそれぞれの音が聞きやすく、リアルに響くようになります。

自分の場合は後ろへのずらしが多いですが、パートによっては前にも倒します。概ね、17-40くらいです。数値の値はやっている人ならわかります。誤差のレベルです。

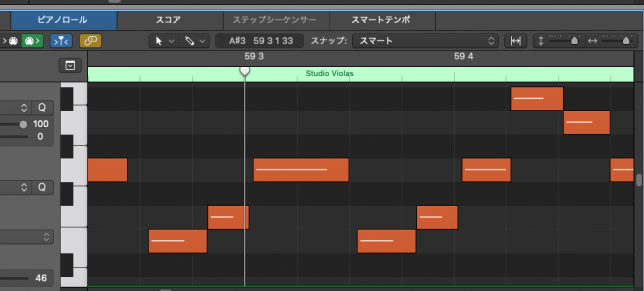

実施例:上記までの内容でここまでは可能です

例1:アクトレイザー / フィルモア /弦楽四重

スーパーファミコン最初期に一世を風靡した「アクトレイザー」を弦楽四重奏からカヴァーしてみた様子です。アーティキュレーション、ノートのずらし、同一ノートの別アーティキュレーションでなんとなくですが雰囲気は出ているでしょうか。

例2:FF1 / メニュー画面 / 管弦

ファイナルファンタジー1「メニュー画面」のbgmを管弦で再構成したものです。特に音楽的な知識とかよくわかりませんがViolinのメインメロディに対してViolaやCelloでカウンタパートを入れたりして遊んでいます。このトラックは木管や金管が入ってくるので、Stringsもそこに馴染むよう調整しております。大掛かりなオーケストラのストリングスではなく、室内管弦のこぢんまりした印象を出したい時にもStudio Stringsは使い易いです。

Expressionをかけてゆければもっとリアルになるのだと思いますが、、今の自分にはそこまでは手に及ばず。。

ご参考いただければ幸いです。